承載光芒的磚牆:沙美教會的文化資產修復與空間再造

沙美教會修復與再利用專案,不僅是一次建築立面的翻新,更是對在地文化資產精神的深度挖掘與轉化。面對這座雖然早期原貌已失、現場結構為 RC 梁柱加磚造牆的現代化建築,設計團隊的核心挑戰在於如何透過精準的修復及再利用技術,在既有的結構基礎上,重新賦予其歷史教堂應有的莊嚴與細膩。本案的成功關鍵,在於對細節的極致追求,從紅磚外牆的質感回溯,到門窗結構的安全性考量,乃至於核心禮拜空間的聖潔化提升。

這次修復的核心目標,是讓沙美教堂在現代功能需求下,重現其作為信仰場所的空間記憶與文化價值。我們將透過建築設計與室內設計的整合策略,論述如何將潛在的結構問題轉化為設計的契機,並在功能更新的同時,注入超越表層裝飾的空間精神性。設計團隊始終相信,真正的修復不僅是「修舊如舊」,而是在尊重歷史的基礎上,創造出能夠持續承載未來生命力的建築體。

紅磚外觀的優雅回砌與結構再強化

在沙美教會的外觀修復中,磚牆的處理是極為關鍵的一環。現況的煙炙磚已不再生產,這使得修復工作必須採取極為謹慎且永續的策略。

外牆材質的精準回溯:磚的抽換與回砌

設計團隊透過與營造公司的密切合作,從舊料中進行嚴格的篩選。首先,仔細識別並將損壞的磚體小心翼翼地抽出。營造公司特意找來顏色質感相對接近的磚材進行回砌,以確保外牆能夠恢復原本優雅且具有時間感的紅磚外觀。

這種「新舊搭配」的作法,是對原始建材色澤和紋理的最高敬意。建築設計上,這種工藝的堅持確保了修復後的立面不會顯得突兀或僵硬,反而能保持與周遭環境和諧共存的歷史氣場。每一次抽換與回砌,都如同文獻修復般精細,是對文化資產肌理的細膩保護。

大門結構的隱藏式金屬支撐設計

教堂的主入口是禮拜者進入神聖空間的第一道關卡,其安全性與視覺穩定性至關重要。由於大門在早期建造時缺乏門楣支撐,導致多年來門上砌磚出現了明顯的下墜傾向,構成了潛在的安全隱患。

面對這一結構性問題,設計團隊採取了一種既安全又美觀的解決方案:設計一道隱藏式的金屬支撐。這道金屬結構巧妙地被嵌入並藏於新的門框之中,在視覺上完全不露痕跡。在安裝金屬支撐固定後,上方下墜的紅磚被重新拆除並依循正確工法回砌。這項修復及再利用的技藝,不僅從根本上消除了結構風險,更保障了沙美教堂立面幾何的正直與穩定,完美體現了當代建築師在面對老舊建築時,結構強化與美學維護的雙重責任。

室內設計的昇華:從水平到垂直,光線與神聖性的重塑

禮拜堂室內空間的改造,是本案設計理念的最高體現,聚焦於如何透過室內設計手法,將一個現代化結構的空間,轉化為具有神聖感與啟示性的場所。

教堂天花的抬升與空間感的重塑

原有的禮拜空間採用水平天花板,在視覺上限制了空間的垂直感,削弱了教堂應有的高聳與精神性。設計團隊大膽決定拆除原有的水平天花,並沿著屋面板向上抬升重做。

這一策略性的變動極大地拓展了教堂內部的垂直空間感,讓整個室內顯得更為高聳、開闊。視覺上,抬升的天花板引導視線向上,自然而然地營造出一種崇高和謙卑的氛圍。地坪的材料和色彩也經過仔細挑選,重新搭配整體空間的調性,確保所有的元素都服務於對神聖氛圍的營造。這種對空間體積的重新定義,是建築設計師對宗教建築精神特性的深刻理解與表達。

聖經故事的視覺轉譯:五餅二魚彩色玻璃窗

舞台後方的主窗,是空間的核心視覺焦點。為了超越一般教堂窗戶的功能性,設計團隊以聖經故事「五餅二魚」為發想,將其設計成一扇獨特的彩色玻璃窗。

這扇窗戶的造型與圖案設計,不僅是信仰的具象化表達,更肩負著空間神聖化的重任。當自然光穿透彩色玻璃時,會在禮拜空間內投射出斑斕的光影。設計的最高期待,是讓牧師在講道時,背後的彩色玻璃窗能如經文所述,帶來「那一道光」。這道光影的變化,不僅豐富了室內設計的視覺層次,更將空間的神聖性以一種動態且感性的方式呈現出來,使禮拜者在光影的流動中感受到信仰的力量。

門窗的現代化再利用與耐久性考量

在門窗的處理上,設計團隊面臨的是現代化鋁窗與早期木窗的取捨。兩側的木窗早已被替換成現代鋁窗。為了延長建築的再利用壽命並兼顧維護便利性,本案選擇仍以鋁窗進行更新,但卻「仿造早期木窗的分隔方式」。

這是一種務實且巧妙的修復及再利用策略:在形式上延續了歷史記憶,保有傳統木窗的視覺比例和韻味;但在材質與性能上,則更新為氣密鋁窗。氣密鋁窗具備優異的隔音與隔熱性能,極大地增加了教堂的使用年限和能源效率,同時降低了日後的維護成本。這項設計決策展示了建築師團隊在尊重過去與擁抱未來之間的平衡能力。

設計過程的協作與價值實現

本案的成功,離不開設計團隊與沙美教堂教會人員之間的密切討論與互動。每一次的溝通,都確保了設計方案不僅在美學與結構上具備專業性,更在精神層面和實用功能上,完全符合教會作為在地信仰中心的需求與期待。這種共同創造的過程,使得最終的設計成果更加完整,也更能體現沙美教會的獨特精神。透過這一次深度的修復及再利用實踐,沙美教會的紅磚建築將繼續作為珍貴的文化資產,在新的時代背景下,持續為社區發光發熱。

修復及再利用計畫 摘要:

[歷史建築 文化資產公告]

一、計畫緣起

沙美基督長老教會(沙美教會)禮拜堂建於1947年,由賀有三牧師奉命至南洋各地籌款興建,黃學哲傳道督工。教堂平面格局為長形禮拜空間,構造原為磚木混合構造(大跨距木構屋架),2004年修建為RC屋架。而牧師樓曾於1958年八二三砲戰時遭毀損,直至1960年代才逐漸修繕恢復,並於2004年拆除重建,故教堂建築本體為主要研究標的。沙美教會禮拜堂依《文化資產保存法》於2003年依府教社字第0920057150號公告為歷史建築,定卓土地為金沙鎮汶沙測段836、921地號。本案另接受金門縣政府補助,依《金門縣私有歷史建築及紀念建築修復獎助辦法》辦理。

二、歷史研究

金門基督教的肇始

1842年(道光22年)中英簽訂《中英南京條約》以後,正式開啟西方列強進入中國的大門,西方宗教藉由政治力量,系統性地逐步進入中國,而地理位置靠近開放通商口岸(廈門)的金門,也因此開啟了接觸基督教的契機。

1890年代,金門先後由英國倫敦傳道會[1]及閩南長老總會(屬基督新教之長老宗)在島上分別在沙美、西園、後浦南門、後浦北門、烈嶼等地共設立了五處教會。另一方面,隨著中國基督教「本色教會」[2]運動的趨勢,屬「長老宗」的教會於1900年聯合八個教派合組「中華基督長老會」,其後由於中國基督教徒的覺醒,這個長老宗的合一運動乃擴展成為新教教派間的合一運動,1918年於南京舉辦的「中華基督長老會」全國代表大會亦有「倫敦傳道會」、「公理會」(American Board of Commissoners for Foreign Missions)參加,遂計畫成立「中華基督教合同教會」,這個由「長老宗」、「倫敦會」和「公理會」為主的新教諸教派合一組織最終於1922年的臨時代表大會中定名為「中華基督教會[3]」(The Church of Christ in China)。[4]而位於金門,屬倫敦傳道會和長老會所牧養的教會,自然也併納成為中華基督教會的一員。另外,其至今仍保留在沙美教會正立面上的「中華基督教會」泥塑字體,便是前述歷史的實體見證。

中華基督教會的組織分為四級:包含全國性的「總會」、區域性的「大會」、數個地方堂會構成的「區會」,以及單獨的地方「堂會」。金門地區的基督教會屬於堂會,並與廈門地區的教會密切往來,廈門區會除了派遣傳道士至金門牧會,也支援教會宣道、建堂等運作事務。

而金門受到出洋人口影響,間接降低居民對西方宗教的排斥感,到了日據時期,金門島的基督新教已到了「盛行」的景況。而金門的僑匯經濟也表現出對基督教會的支持,信奉基督教的金門華僑,對金門地區基督教會在財務支援方面甚多,出洋經營事業有成的教友亦協助建堂、會務費用之奉獻。

三、建築形制與空間

建築形制與興修歷程

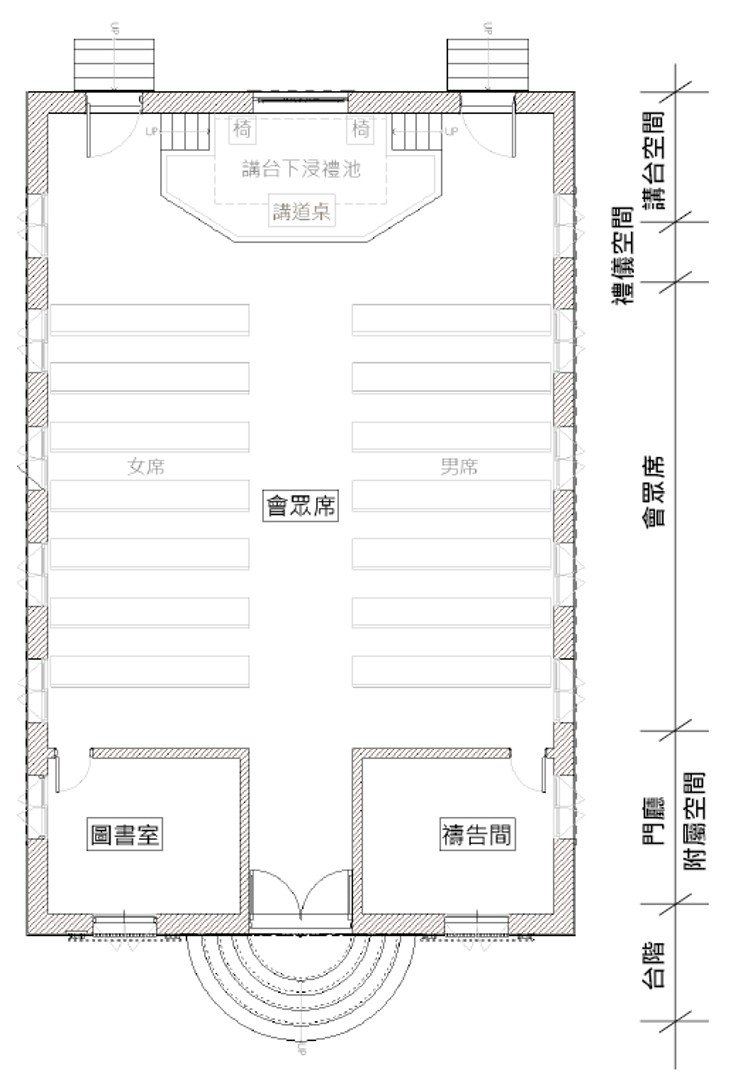

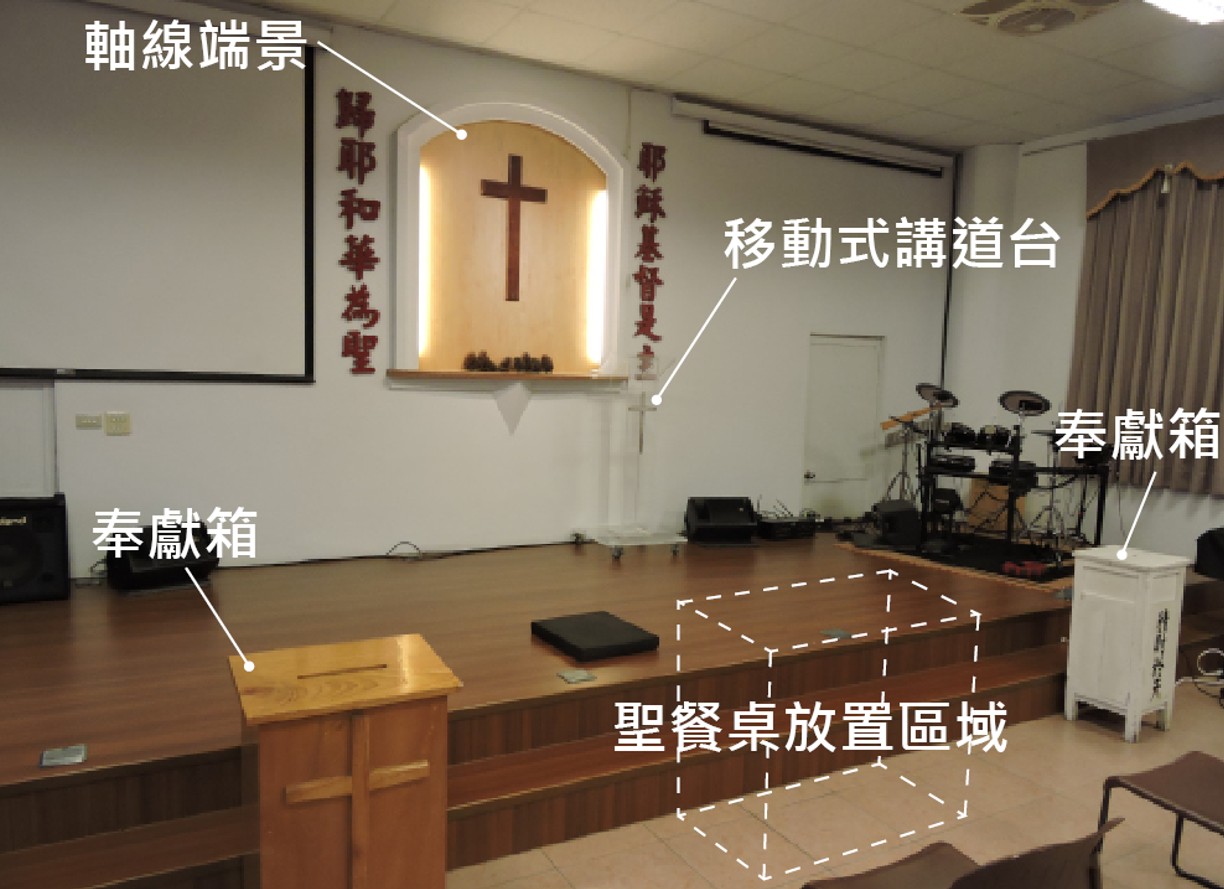

沙美教會禮拜堂格局為一層單開間的長軸向禮拜堂,從短向立面進入室內,沿中軸線由外至內分別為入口階梯、正門、禮拜堂座位席、講臺,而入口兩側原設有兩處服務空間(已拆除),這樣長向的配置層次也符合傳統基督教禮拜意涵所詮釋的聖俗關係。整體構造及開窗採左右對稱,正門左右兩側各有一開窗,左右牆各開六扇窗,後寮牆具有左右兩扇對稱之後門,並以中央一扇木窗作為禮拜堂中軸線的端景。

禮拜堂全棟以煙炙磚順砌外牆,並在入口三角門楣、長條窗等方面套用西洋建築語彙,正門上方門額有「中華基督教會」泥塑字樣,記載金門基督教從西方差會牧養,到加入中國自立教會系統的歷史;而正門中央以磚雕製出十字架,為基督教信仰象徵。正立面右下方則有一花崗石碑誌,記述沙美教會堂建築之設立歷程,由中華基督教會全國總會會長陳秋卿建碑題字「浯島之光」,碑誌主文為「歲丁丑仲秋金門淪陷,沙美會堂遭毀,勝利後賀友三先生作牧斯島,特向海內外熱心主徒募捐重建,書此永矢勿諼。」,並落款「主曆一九四七年十一月 日奠石」。

建築興修歷程方面,禮拜堂於1947年經賀友三牧師親赴南洋各地募款,由黃哲仁傳道督工完成。1998年7月,來自新加坡的鄭嗣開牧師著手進行教堂內部裝修,包含天花板、牆面、音響、燈光、講臺等設施改善。2003年4月,原牧師樓拆除改建為三層RC建築,而禮拜堂亦隨後於2004年12月整建,屋頂結構改為鋼筋混凝土造(屋頂面仍為傳統仰合瓦做),門窗扇除講臺中央木窗外,其餘皆則改為鋁門窗,建物整體外觀仍保留原有風貌。2012年4月,沙美教會再進行講臺擴建工程,形成修復前最終的室內空間風貌。

|  |

| 花崗石碑誌 | 正門入口 |

建築構造與材料

禮拜堂的建築構造原為磚木混合構造,2004年木構屋架已更換為RC構造並立於新設的RC柱體之上。就施工時間和地方慣用工法推測,本案原始木造屋架可能和烈嶼基督教會禮拜堂採用的正同柱式屋架相同,屋頂則為傳統仰合瓦作,全棟以煙炙磚順砌外牆。以下就各建築部位進行說明。

屋面構造部分,禮拜堂在2004年屋頂整修工程時仍採用當地傳統的仰合瓦屋面構造,除了下層椽條、望磚改為RC屋面板之外,瓦做部分仍以仰瓦及合瓦依傳統工法鋪設。

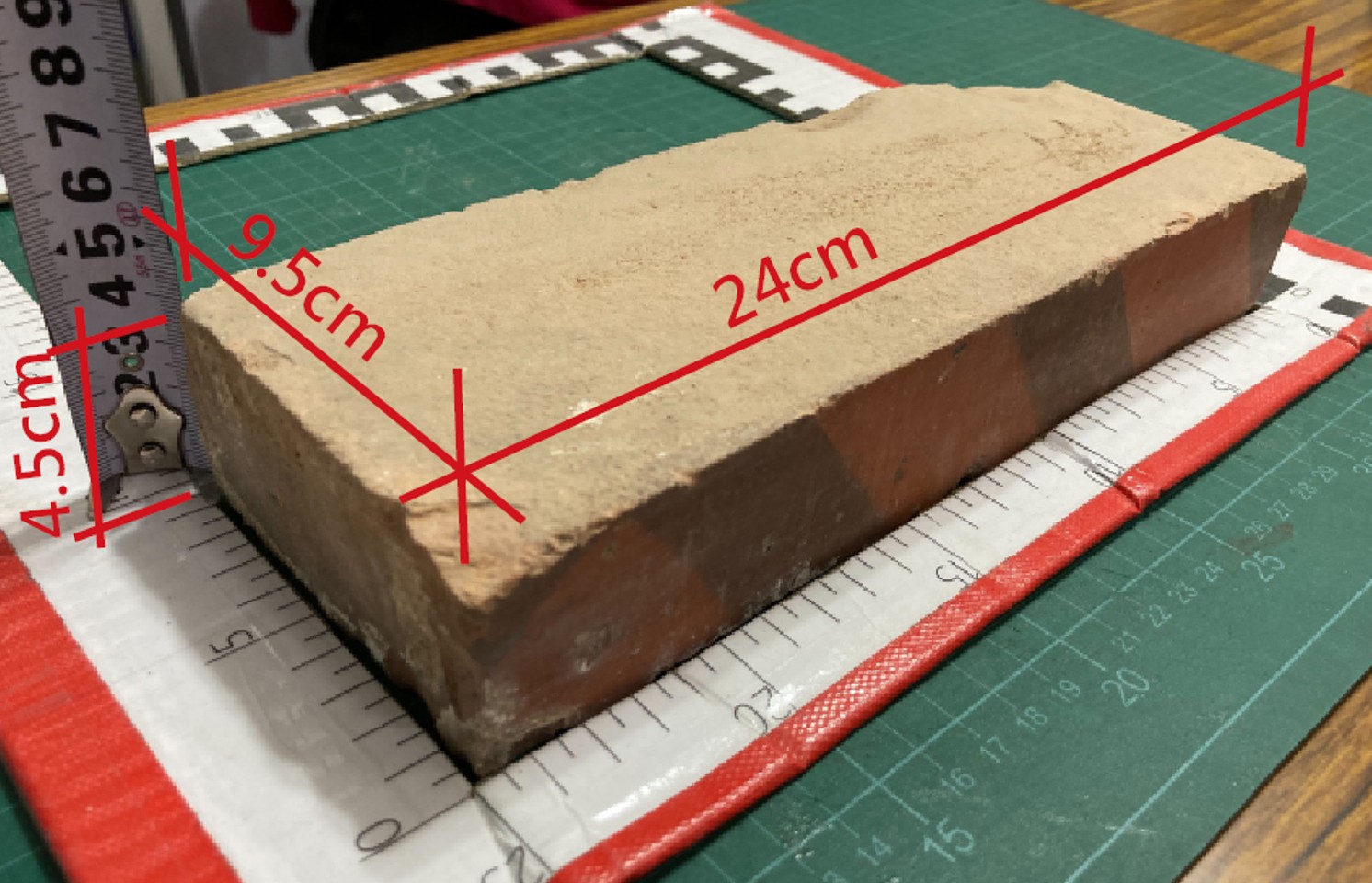

牆體方面,現場測量牆厚約34.5公分,推測壁體外層為一層順砌煙炙磚(深約9.5公分),內層應是使用疊甓砌法砌做的八寸甓(丁字錯縫排列,壁體厚約24.2公分),致使整個牆體加上灰縫及粉刷層,厚約約34.5公分,作為承載原有木屋架的承重牆使用。

臺基方面,因內部地坪不能有斜度,因此以臺基來調整高程,將不夠高的地方填平,而此部位通常為碎石或塊石構成[5]。金門地區建築地基的做法,首先將大石塊鋪底,再倒入土、白灰和水的混合物,並以槌子搗實、搗硬;而石塊的排法沒有固定,但牆底的石塊會以長邊平行排設,以增強上方牆體和地基的結構功用[6]。

|  |

| 煙炙磚及其規格 | 禮拜堂牆體、窗台和臺基 |

窗扇方面,從老照片可之,沙美教會禮拜堂原貌窗扇為高、長的大面雙開窗,外推窗為實木窗板(入口正立面外推窗扇為百葉窗),內開窗為清玻璃窗,上緣則是安裝清玻璃的旋轉氣窗,形式上襯托基督教堂高聳的意象,而外推的百葉窗則反映金門冬季多有強風的海島氣候。另外,禮拜堂的軸線終端設有一面大窗,應是回應傳統基督教空間軸線上「由俗入聖」、「從黑暗進入光明」的意涵,除了營造禮拜空間的視覺焦點,可能也意圖透過自然光,凸顯講台和浸禮池的神聖性,是巴西利卡式的基督教禮拜空間常見的作法,惟該窗扇在現有的老照片中顯示早已封閉,殊為可惜。

禮儀空間的變革

基督教在金門地區發展的過程中,曾出現以傳統閩式住宅空間作為佈道所或聚會空間的案例[7],由於教堂以短邊作為出入口的做法(長軸向的聖俗空間詮釋),別於漢人建築的長邊出入口(橫向開展的倫理關係),使教友及牧者必須在空間的長短軸向中做出抉擇,以便安排禮拜空間的家具配置。這也導致新建的禮拜堂有不同的格局設計,如1923年建立的金門基督教會禮拜堂平面配置較寬,較接近傳統住宅橫向開展的概念,而沙美教會禮拜堂則採用傳統基督教堂的長軸向配置。

由於沙美教會過去所屬的中華基督教會與臺灣基督長老教會一直保持友好關係[8],使沙美教會能於1990年代改加入臺灣長老會系統,並隨著不同宗派的教義詮釋,以及當代基督教禮拜模式的潮流改修禮禮儀空間;而能接受這種近乎宗派轉換的原因,除了中華基督教會本身有長老會、倫敦會、大英浸禮會……等等共16個差會和宗派的聯合創立背景,可能也與其創會時吸納「公理宗」的元素,整體上卻以「長老宗」的治會為運作基礎的模式有關,形成了教會「有機的合一(orangic union)」、「多元中的合一(Unity in Diversity)」或說「合一不合律(Unity without Uniformity)」的狀態。[9]這也使得沙美教會能在金門這個宣教環境不停變遷的場域,透過運作模式和空間的變換,不斷地取得新的平衡。

依1990年代改修前的老照片判讀,沙美禮拜堂原始設計中,從入口階梯拾級而上後,先經過中軸線上兩側附屬空間(圖書室和禱告間)形成的窄門廳,再進入會眾席;而中軸線終端則是偌大山牆前的六邊形講道臺,以及一扇大木窗,兩者共同做為整個空間的視覺焦點(老照片中的窗扇是封閉的,該窗的設計可能僅做為建物外觀的象徵意涵,無實際採光機能)。而講道臺下方則是浸禮池,說明浸禮儀式在當代教義論述中,可能有著和禮拜聽講同等重要的意涵。

原始的教堂配置十分符合基督新教以講道為主要禮拜內容的聚會模式:以抬高的講臺、簡約的軸線端景,搭配室內樸素無裝飾的狀態,凸顯禮拜過程中的「講臺」是為一切的重點所在。而講臺兩側小門,則是方便人員能從後方牧師樓進入禮拜堂、禮拜結束後將牧師樓煮的愛宴抬進來的機能需要,以及將大門門栓由內栓好後(早年大門使用門閂,只能由室內反鎖),能夠經小門離開教堂的需求考量。

另根據訪談,早年因民風保守,會眾席區域採男女分席,後來民風漸開,開始有夫妻、家庭同坐,日久便不再特別區分。而入口大門右側附屬空間做為禱告間,則反映禮拜堂除了群眾的禮拜之外,也提供主日禮拜前,由牧師帶著當天服事兄姐禱告使用;入口大門左側則設有圖書室,詩班的詩袍、教會的一些文宣書刊會放置於此。

|  |

| 推測1964年禮拜堂原始平面圖 | 禮拜堂現況平面圖 |

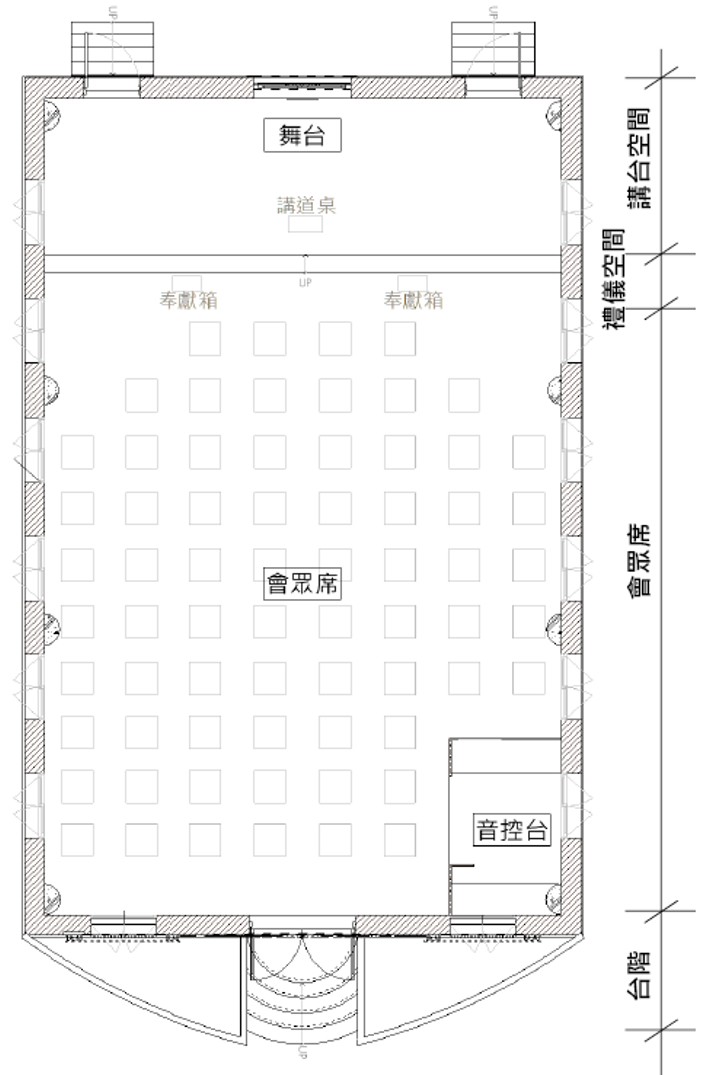

經過1990年代沙美教會加入臺灣基督長老教會系統,以及幾次禮拜堂整修,除了入口門廳及附屬空間移除外,室內空間仍維持原有的空間序列(臺階→會眾席→禮儀空間→講臺空間。);但講臺空間隨著宗派的轉換和近代禮拜模式的變革,已改做沒有浸禮池的寬敞舞臺,除了因為長老會施行點水禮),不施行浸禮的教義外,也因應敬拜讚美、詩班獻詩等禮拜中多功能的使用需求。

講臺陳設方面,整修後的講臺後方除了正中央的十字架外,還增設窗框和標語,強化了禮拜空間中軸線終點的端景意象;可能是空間的受限,講臺上簡化了長老會常有的陳設[10],僅有移動式講道臺和講臺前禮儀空間中的兩座奉獻箱(聖餐桌在舉行聖餐禮時才放置於臺前的禮儀空間),而騰出來的寬廣講臺就能提供主日禮拜時詩班獻詩和敬拜讚美使用,滿足其同時多人並列、擺置爵士鼓、音響等需求。

|

| 沙美教會講臺現況 |

教堂案例比較分析

從倫敦傳道會在金門設教直到兩岸分治以前,沙美教會屬於中華基督教會的廈門區會所牧養,區會除了派遣傳道士至金門牧會,也支援教會宣道、建堂等運作事務,金門的基督教會因此有其特殊的發展脈絡;加上廈門地區做為西方列強租界,教會較少遭遇因民族情懷導致的破壞,金門也有南洋經商華僑帶回的西洋建築語彙至使民眾頗能接納外來事物,故本研究認為沙美教會的建築構成不能完全套用臺灣的基督教建築發展脈絡[11]。

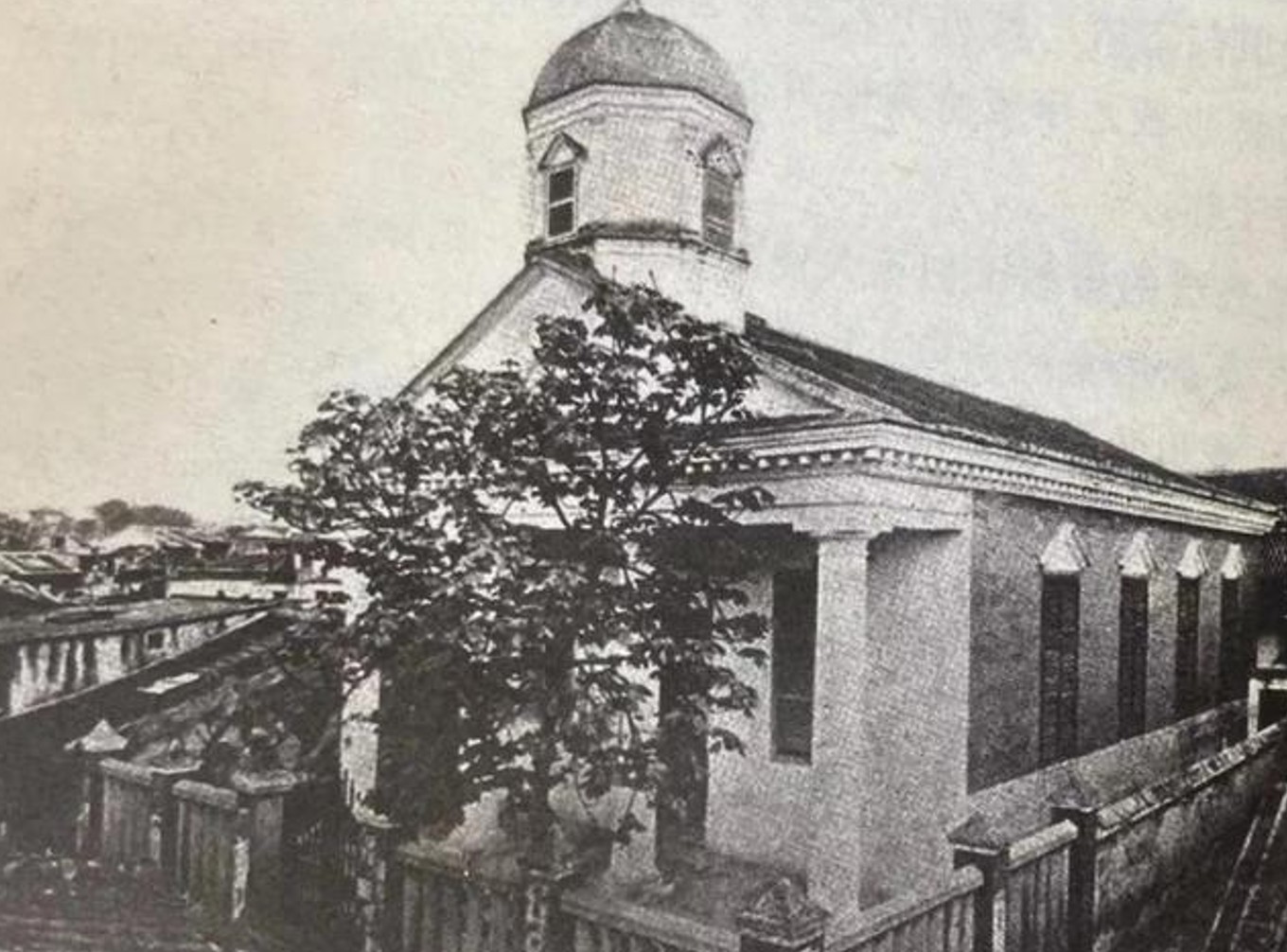

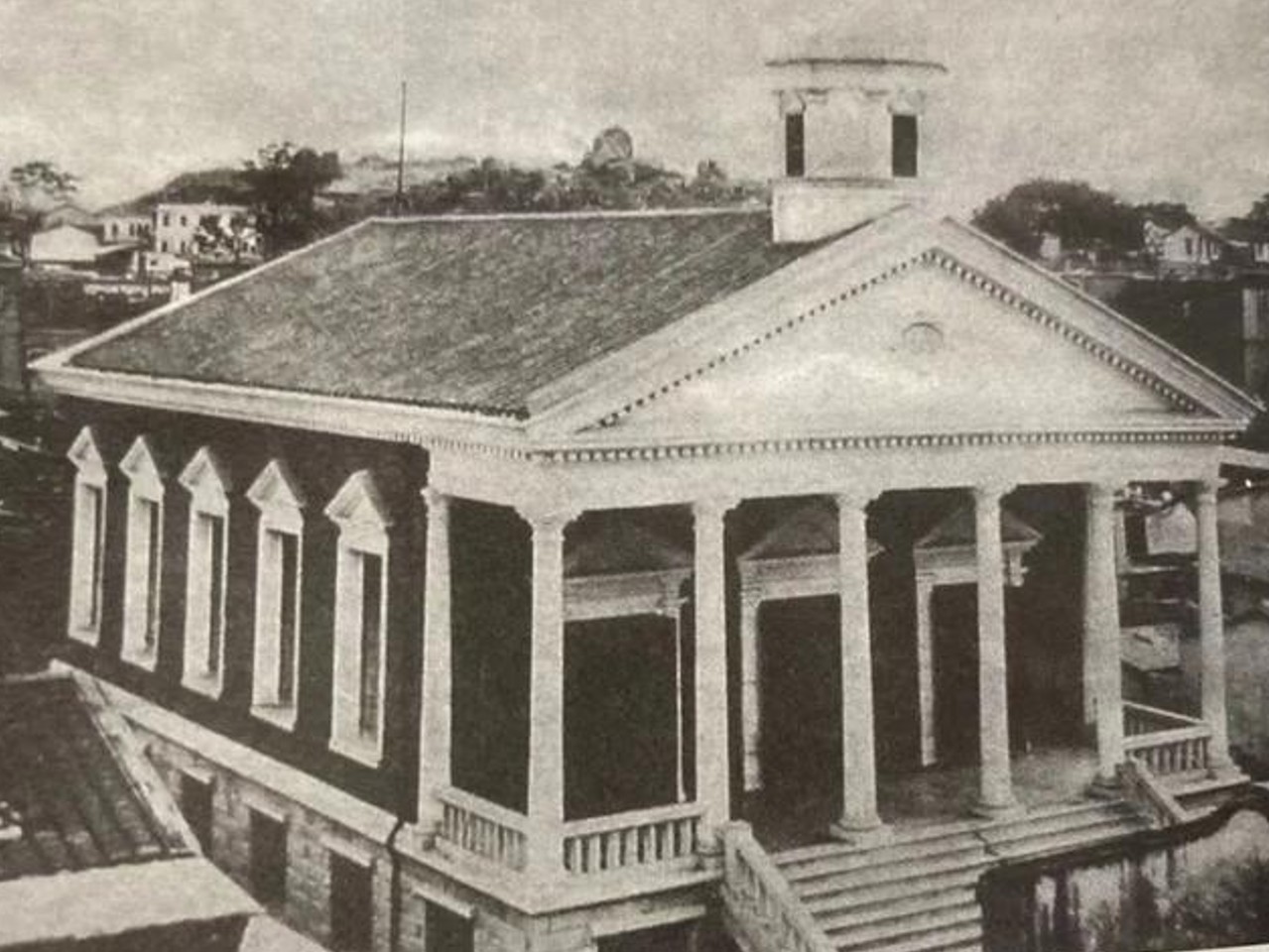

故此,沙美教會禮拜堂的設計緣由應追溯自1849年興建的廈門新街教會(1935年重建),以及1934年興建的鼓浪嶼三一堂,這兩座頗具規模的禮拜堂在教會常態性往來的情形下,其造型語彙、平面構成乃至使用模式,對往後新建的教堂應有一定的影響力。

本節先簡述19世紀隨著西方列強進入中國的新古典主義建築興起的緣由及意涵,再說明廈門新街教會(1935),以及形式類似的鼓浪嶼協和堂(1863年建成,1911翻修)與新古典主義建築的語彙應用,後再與沙美教會之建築語彙進行比對。另外,和沙美教會同樣從清末民初開始發展的金門基督教會(原後浦南門、北門基督會所)以及烈嶼基督教會,亦納入本節的案例比較。

歐洲新古典主義建築和廈門地區的教堂

十八世紀中期,西方又興起了一次古典熱潮,直到十九世紀中期才漸次消退,但並未完全絕跡。新古典主義忠實於古典希臘羅馬文學、藝術、建築與思想有關係之品味與思潮。這種概念強調的是思想上的秩序與明晰;精神上的尊貴與沉著;結構上的簡潔與平衡以及物品中的適切形式,對於希臘羅馬原型有極為嚴格的模仿。此次思潮被許多人泛稱為新古典主義時期[12]。

隨著中國在1840年不敵西方列強,被迫建立沿海通商口岸,西方殖民者便將新古典主義建築帶進中國,在各個沿海城市租界區按著母國流行的建築式樣開啟了各種建設。宗教設施亦不例外,如鼓浪嶼在19世紀中期寄居了許多來自歐美的人士,其中不乏基督教友,為能舉行主日禮拜,各歐美差會(美國歸正教會、英國倫敦公會、英國長老會)的信徒便集資於鹿礁頂建造鼓浪嶼第一座教堂,1863年這座帶有新古典主義風格的教堂完工,時稱國際禮拜堂(1911年翻修後改稱協和禮拜堂)。

協和禮拜堂入口以簡約的古典柱體撐起上方三角楣構成門廊,而建物兩側窗扇上緣另有三角楣造型的形泥塑作為裝飾。禮拜堂座東朝西,經西側階梯可經由門廊進入禮拜堂,室內呈長軸向的空間安排,會眾席位於中軸兩側,軸線終端則為講臺,是西方基督教禮拜空間常見的配置方式。

另外,廈門與金門地區基督教會頗有淵源,且具代表性的禮拜堂為廈門新街禮拜堂。新街堂最初由美國歸正會主導建堂,並透過美國教友捐款、廈門教友購地,最後於1849年建成。新街堂是中國基督新教本色化的典範,由美國歸正會、英國長老會與倫敦會在廈門教區的合作開始,於1850年代首度選舉長執,並於1860年代選舉牧師。所選出的牧師並不需要向宣教士負責,有相同職權。兩位牧師是為中國第一間教堂的中國牧師:羅罩(別名嘉漁),金門西園人;葉漢章。二十世紀初期,各差會之間受本色化運動影響而發起了合一的倡議,1922年共同成立了中華基督教會,新街堂自此迎來了嶄新的教勢發展。

1935年禮拜堂依原有形式重建,延續舊堂建築式樣,入口以六支古典柱體撐起三角楣形成10英尺宽的門廊,入口及建物側邊門窗扇上緣則有三角楣造型的泥塑作為裝飾。教堂整體佈局座南朝北,頂部有一座鐘塔,營造禮拜堂高聳的意象。建物三角楣有一塊橢圓形的石板,其上刻字:敬拜真神大主宰之堂;並落款年份:AD1848。禮拜空間方面,當代設有專供婦女出入的後門,而男女會眾席間有布幕隔開,以因應當代的保守風俗。[13]目前新街禮拜堂內部在中軸線兩側設有會眾席,軸線終端是架高的講道臺,兩側有附屬空間,襯托出中央講道臺的重要性,而講道臺後方則有階梯式的詩班席。

|  |

| 廈門新街禮拜堂重建前影像[14] | 廈門新街禮拜堂重建後影像[15] |

沙美教會建築語彙探源

前述兩座廈門地區的禮拜堂均由西方差會主導興建,即便新街堂於1935年重建,屬於中國自立教會的中華基督教會也仍然接受原有的教會風貌而沿用,可見廈門一帶的本地教友已然接受西方建築風格做為基督教會形象的代表。

由於金門、廈門兩地的基督教會常有往來,加上出洋南渡必經廈門租界,當地的城市風貌自然成為閩南僑民移植仿效的範型,[16]因此本研究推測沙美教會在1946年所建的禮拜堂應對廈門地區的教會有所參照,並搭配金門當地慣用的營造工法,搭建出教友心目中的聖所。

前述鼓浪嶼協和堂和廈門新街堂,皆套用新古典主義對希臘羅馬建築的形式模仿,在建物正立面設置柱廊並撐起大面三角楣;側立面則開設長形窗扇,且各處開口部之邊框多設有柱身和柱頭之泥塑,上緣頂著小面的三角楣。在沙美教會的建築語彙中,同樣也使用類似但簡化的做法:正面入口處以砌磚的疊澀工法製作出兩支柱體撐起頂部三角形楣飾的形象,左右窗扇的上緣也疊出形似柱頭的語彙,支撐上方的小岀簷。而前述兩案禮拜堂內部採用基督新教慣用的長軸向配置,安排軸線兩側會眾席和終端講臺,沙美教會亦不例外,包含前述特質,呈現了金廈地區的一種基督教堂建築特色。

|  |

| 沙美教會正門上的三角形楣飾 | 沙美教會正立面窗扇上的柱頭語彙 |

金門地區的基督教會

1897年,英國倫敦會在後浦南門設立會所,同年,基督長老教會亦在後浦北門、烈嶼西路設立會所,隨著當時中國各基督教派的合一並成立中華基督教會,金門屬於長老會和英國倫敦會的聚會所也逐步併納進入中華基督教會,因此在20世紀初期,有了「金門中華基督教會」(現已更名為金門基督教會)、「烈嶼中華基督教會」和「沙美中華基督教會」。1923年金門中華基督教會向閩南各堂募款建立新堂[17],而烈嶼中華基督教會則在1936透過華僑的資助建立新堂[18] (八二三炮戰遭炸毀,1971年以類似風貌重建)。以下就金門、烈嶼兩處教堂空間型制簡要介紹,作為本案的比對基礎。

金門基督教會禮拜堂為一層磚造建物,面寬三開間,屋頂為四坡水。建物進深與面寬接近(平面接近方形),從前方階梯拾級而上進入門廊,再從並排的兩座大門進入室內後,會眾席沿中軸線左右開展,軸線終端為架高的講台,放置主禮臺、司會臺、祭壇(聖餐桌),必要時講臺可做為大舞台使用。服務設施方面,門廊兩側設有附屬空間,講臺左右兩側設置小型出入口。裝飾元素方面,正立面門廊兩側設有西洋歷史式樣之柱頭,上方設曲線山頭並落款「基督教會堂」,山頭上緣曾設置老鷹泥塑,整修後改為十字架;門窗扇上緣則以磚造疊澀工法製作尖拱狀的窗楣,營造基督教的建築意象。

烈嶼因地理位置靠近廈門,過去與廈門的互動甚至多過與金門島的來往,接觸基督教的時間可能比金門更早[19],也因此烈嶼基督教會在1936年新建的教堂很可能以廈門地區的教堂作為設計藍本(廈門新街禮拜堂在1935年重建完工)。烈嶼教會的禮拜堂呈長軸向的配置,經過入口門廊後可進入禮拜堂,依舊照片的格局判讀,會眾席應沿著中軸線兩側展開,軸線終端設置講道台,是西方基督教堂常採用的巴西利卡空間。而禮拜堂的門窗扇上緣則有三角楣造型的泥塑作為裝飾,和廈門新街禮拜堂的做法十分相似。1971年重建的禮拜堂則依舊有形貌為藍本,設計了前方為門廊和鐘塔,後方搭配長軸向禮拜空間的形式;而軸線終端是略為抬高的講道臺,兩側設置服務空間。

由於烈嶼基督教會的發展歷程中並未出現教派理念差異甚大的改宗,也未有信徒數量大增的情形,因此推測重建的禮拜堂室內空間和舊禮拜堂類似,也符合當代金門基督教禮拜的需求,設置祈禱室和詩袍儲藏間等服務空間。沙美教會禮拜堂與金門其他教會之異同

沙美教會禮拜堂建於1947年,在金門基督教會(1923年)和烈嶼基督教會(1936年)之後,雖然目前尚無明確的研究資料證明金門和烈嶼兩處禮拜堂的設計手法和地方民眾在不同時期對外來宗教的接受程度有關,但仍可約略看出較早興建的金門基督教會在空間格局較接近閩南傳統建築(一層,入口位於建物長向立面,空間朝垂直中軸線的方向做橫向開展),而裝飾偏向當時經過轉化的西洋語彙(因僑鄉文化輸入的南洋建築風格);稍晚興建的烈嶼教會則明確且地套用傳統基督教空間的配置(巴西利卡),並有形似鐘塔的建築意象和泥塑三角楣飾。

沙美禮拜堂繼金門、烈嶼禮拜堂之後,採用較折衷的建築形式,將接近傳統住宅正身的建築造型,改從短向立面出入,以符合基督教禮拜空間的軸線關係,不如金門基督教會來得接近當代人熟悉的閩式住宅格局;但沙美禮拜堂的入口立面不設高塔,僅以磚造疊澀約略做出大門上緣的三角眉飾,暗示該空間仍延續著西方宗教的傳統意象;其餘窗扇上緣僅疊出形似柱頭的語彙,支撐上方的小岀簷,不像烈嶼教會直接使用和廈門新街禮拜堂一樣強調完美比例關係的西洋三角楣飾。

四、文化資產價值分析

歷史文化價值

基督教本色化運動的餘韻

自倫敦傳道會於1896年設立沙美教會,再到多個差會合一成立中華基督教會,使沙美教會成為其中一員的過程,表述金門從18世紀末到20世紀中期兩岸分治以前,與閩南、廈門地區的宗教環境密不可分的關聯;基督教本色化運動的影響範圍從內地拓展到了沿海的小島上,並在沙美教會禮拜堂南向正立面三角楣上偌大的「中華基督教會」泥塑字樣中被記錄至今。

中國基督教本色化運動的歷史與內涵,是構成沙美教會的一部份,且以泥塑字樣和中華基督教會全國總會致贈之石碑做為實體的證明,是目前我國文化資產中,鮮少與中國基督教運動有關的有形史蹟。

僑鄉文化的展現

沙美教會禮拜堂於1940年代由牧師至新加坡募資建成,充分彰顯在金門僑鄉文化背景下所產生的特殊募款模式:透過既有的僑民網絡,以及南洋僑民對原鄉社會各種層次的關懷,促成對教會建設的捐輸。

表現地域風貌、具地區性建造物類型之特色

西洋建築語彙的移植

沙美教會禮拜堂套用西洋建築語彙的情形,反映金門僑鄉社會以南洋殖民地和廈門租界城市風貌做為範型,透過建築風格的移植和轉化,傳達現代進步的意象,同時也說明沙美教會和廈門地區的教會密不可分的關係。

在地材料和工法的運用

沙美教會禮拜堂是套用西洋語彙但以地方慣用材料和工法建構成的建築,屋面採用閩式建築仰合瓦作,牆體則採用煙炙紅磚,都是金門當地閩式建築的慣用材料;而建築外觀則在空間配置、入口三角門楣、長條窗等方面套用西洋建築語彙。這樣以在地材料重新詮釋基督教建築的作法,呈現了深具地域特色的建築風貌,殊具保存價值。

五、修復前照片集

|  |

| 沙美教會禮拜堂修復前情形 | 沙美教會立面語彙 |

|  |

| 沙美教會禮拜堂修復前情形 | 沙美教會禮拜堂內部修復前情形 |

|  |

| 沙美教會禮拜堂木窗修復前情形 | 沙美教會建堂奠石 |

[1]英國的倫敦傳道會 (London Mission Society)屬英國公理會,著名在華傳教士有馬禮遜、米憐、麥思都等人。資料來源:于力工,2006,《西方宣教運動與中國教會之興起》,頁93。

[2] 本色教會(Indigenous Church)意指「中國人的教會」,亦即教會的構成成分、以及教會的經營等,悉由中國人來掌理。又為其提高傳教果效,無論如何必須由中國人以中國話宣講福音。資料來源:楊森富著,2006,《中華基督教本色論文集》,臺北市:宇宙光全人關懷機構,頁137。

[3]中華基督教會成立之初擁有12 個大會和協會,包括關東、直隸、山東、河北、華東、兩湖、閩北、閩中、閩南、嶺東、廣東和海南,以及51 個區會,529 個教堂,2,091 個佈道所,牧師333 人,傳教士2,405 人,全國信徒120,175 人。加入中華基督教會的宗派和差會有16個,包括美部會、倫敦會、美瑞丹會、基督同寅會、美國北長老會、美國南長老會、美國歸正教會、美國復初會、加拿大美道會、大英長老會、大英浸禮會、愛爾蘭長老會、蘇格蘭長老會、蘇格蘭福音會、新西蘭長老會,以及自立教會。王曉靜,(2014)「實現一個純全中國本色化和合而為一的教會」:誠靜怡與中華基督教會。Christian Study Centre on Chinese Religion and Culture Ching Feng,n.s,13(2014),頁88。

[4]楊森富著,2006,《中華基督教本色論文集》,臺北市:宇宙光全人關懷機構,頁151~152。

[5]洪千惠,1992,《金門傳統民宅營造法之研究》,成大碩論,頁162。

[6]洪千惠,1992,《金門傳統民宅營造法之研究》,成大碩論,頁167。

[7] 如1890年代後浦南門基督會所借用葉恬靜處所作為福音堂,或如1980年代烈嶼基督教會利用教友奉獻的家屋做為佈道所,詳林正士著,2009,《金門西方宗教探源》,金門縣:金門縣文化局,頁78、100~101。

[8]黃慧敏,2019,〈上帝在編織-沙美教會歷史〉《上帝在編織-沙美教會宣教123周年紀念特刊》,金門:財團法人福建省金門縣沙美基督長老教會。

[9]王曉靜(2014)「實現一個純全中國本色化和合而為一的教會」:誠靜怡與中華基督教會。Christian Study Centre on Chinese Religion and Culture Ching Feng,n.s,13(2014),頁89、92。

[10]臺灣長老教會的講臺陳設由前至後基本有:奉獻箱、主理臺與司會臺、聖餐桌、主理席與司會席,亦有聖餐桌位於講臺前方的作法,部分講臺側邊則會放置洗禮用的盛水臺。梁慧如(2007),《戰後臺南地區基督長老教會建築之現代化歷程研究》,成大碩論,頁3-37~3-41。

[11]到臺灣宣教的基督長老教會均就地取材,混用不同的當地語彙,形成臺灣早期西方宗教建築一大特色,由於十八十九世紀中國大陸發生許多教堂被毀,傳教士被殺的教案,也使來臺的西方宣教師更主動地去觀察地方文化並嘗試與之融合。傅朝卿(2009),《圖說臺灣建築文化史》,頁221。

[12]傅朝卿(2009),《圖說西洋建築發展史話》,頁509。

[13]何書彬(2017),〈1844年:兩個世界的相遇〉,《鼓浪嶼研究》(第六輯)。

[14]資料來源:Gerald Francis De Jong(1992),《The Reformed Church in China, 1842-1951》,William B. Eerdmans Publishing Company。

[15]資料來源:同前註。

[16]江柏煒(2012)。〈金門洋樓-一個近代閩南僑鄉文化變遷的案例分析〉。《建築與城鄉研究學報》(20)2012。

[17] 林正士著,2009,《金門西方宗教探源》,金門縣:金門縣文化局,頁80~81。

[18] 林正士著,2009,《金門西方宗教探源》,金門縣:金門縣文化局,頁96~97。

[19] 林正士著,2009,《金門西方宗教探源》,金門縣:金門縣文化局,頁95-96。